Всё чаще к специалистам ранней помощи обращаются семьи, которые воспитывают ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Это дети с особыми потребностями, жизнь которых наполнена большим количеством ограничений. Они затрудняются:

Характерным следствием тяжелых и множественных нарушений развития является уменьшение у специалиста доступных способов снижения возникших ограничений. У ребенка подобная ситуация нередко провоцирует нарушение ориентирования в окружающей действительности, проявляется в недостаточном восприятии и осознании: себя, других людей, окружающего предметного мира.

К тяжелым и множественным нарушениям развития (далее ТМНР) у ребенка могут привести различные заболевания и нарушения, такие как органическое поражение головного мозга, эпилепсия, церебральный паралич, нарушение зрения и слуха, врожденные пороки.

Базальная стимуляция является самым подходящим способом организации жизни и развития ребенка с множественными нарушениями развития и одновременно методом помощи ребенку в развитии его способностей.

- свободно передвигаться;

- самостоятельно удовлетворять личные потребности;

- воспринимать и перерабатывать информацию;

- приобретать опыт деятельности;

- овладевать речью и другими средствами коммуникации;

- осваивать социальное поведение;

- инициировать и поддерживать социальные взаимодействия;

- выражать свое эмоциональное состояние.

Характерным следствием тяжелых и множественных нарушений развития является уменьшение у специалиста доступных способов снижения возникших ограничений. У ребенка подобная ситуация нередко провоцирует нарушение ориентирования в окружающей действительности, проявляется в недостаточном восприятии и осознании: себя, других людей, окружающего предметного мира.

К тяжелым и множественным нарушениям развития (далее ТМНР) у ребенка могут привести различные заболевания и нарушения, такие как органическое поражение головного мозга, эпилепсия, церебральный паралич, нарушение зрения и слуха, врожденные пороки.

Базальная стимуляция является самым подходящим способом организации жизни и развития ребенка с множественными нарушениями развития и одновременно методом помощи ребенку в развитии его способностей.

Базальная стимуляция

Термин «базальная стимуляция» означает «предложение ребенку адаптированной, достаточно понятной информации (стимуляции) о нем самом или об окружающей его среде, с использованием элементарных (базовых), знакомых представлений и стимулов».

Впервые сведения о концепции базальной стимуляции опубликовал Андреас Фрёлих в 1970 году, его специальность была интеграция сестринского дела и педагогики. Данная концепция стала основой практической работы ухаживающего персонала за больными с тяжелыми и множественными нарушениями в 80-х годах в Германии. Продолжила разрабатывать концепцию Кристель Биенштейн.

Базальная стимуляция может применяться для людей разного возраста: маленьких детей, взрослых, пожилых, в данной статье будут затронуты вопросы применения базальной стимуляции для детей раннего и дошкольного возраста.

Базальная стимуляция – это концепция поддержки и развития ребенка в «кризисной» жизненной ситуации, в которой его способности и возможности значительно ограничены, уменьшены и в перспективе сильно осложнены. В центре концепции стоит не только умение двигаться, но и способность воспринимать другого человека и вступать с ним в коммуникацию, это способ качественного ухода за ребенком с ТМНР.

Базальная стимуляция помогает ребенку:

Целевая группа для базальной стимуляции – дети раннего и дошкольного возраста с ограниченным или замедленным восприятием, движением и коммуникацией. Это ребенок, который в силу разных причин не может адекватно самостоятельно приобретать базовые знания или же правильно читать (расшифровывать) их. Ребенок, нуждающийся в базальной стимуляции, характеризуется следующими особенностями:

Впервые сведения о концепции базальной стимуляции опубликовал Андреас Фрёлих в 1970 году, его специальность была интеграция сестринского дела и педагогики. Данная концепция стала основой практической работы ухаживающего персонала за больными с тяжелыми и множественными нарушениями в 80-х годах в Германии. Продолжила разрабатывать концепцию Кристель Биенштейн.

Базальная стимуляция может применяться для людей разного возраста: маленьких детей, взрослых, пожилых, в данной статье будут затронуты вопросы применения базальной стимуляции для детей раннего и дошкольного возраста.

Базальная стимуляция – это концепция поддержки и развития ребенка в «кризисной» жизненной ситуации, в которой его способности и возможности значительно ограничены, уменьшены и в перспективе сильно осложнены. В центре концепции стоит не только умение двигаться, но и способность воспринимать другого человека и вступать с ним в коммуникацию, это способ качественного ухода за ребенком с ТМНР.

Базальная стимуляция помогает ребенку:

- сохранять жизнь и развиваться,

- ощущать безопасность и выстраивать доверительные отношения с другими людьми,

- понимать происходящее, передавать смысл и значение того, что происходит с самим собой,

- ощущать и развивать собственную активность,

- жить в своем ритме,

- познавать окружающий мир.

Целевая группа для базальной стимуляции – дети раннего и дошкольного возраста с ограниченным или замедленным восприятием, движением и коммуникацией. Это ребенок, который в силу разных причин не может адекватно самостоятельно приобретать базовые знания или же правильно читать (расшифровывать) их. Ребенок, нуждающийся в базальной стимуляции, характеризуется следующими особенностями:

- он не вступает во взаимодействие и не инициирует его,

- не умеет самостоятельно передвигаться,

- не использует для совершения действий руки,

- не говорит,

- часто у него не сформировано или нарушено зрительное и слуховое восприятие, уровень его развития не превышает уровня развития 6-9 месяцев.

Главная цель и направления базальной стимуляции – организация индивидуальных обучающих процессов, личностно-ориентированная передача ребенку различной информации для того, чтобы:

В основе концепции базальной стимуляции лежат следующие научные теории

В настоящее время концепция базальной стимуляции получила свое развитие и обогащена идеей «целостности». Идея целостности введена в концепцию для того, чтобы дистанцироваться от линейности или фрагментарности в восприятии человека. Понятие целостность также относится к тому, что мы рассматриваем в качестве приоритета при оказании помощи человеку – не дефицит или болезнь, а человека в целом.

- Помочь ребенку освоить навыки базовой коммуникации.

- Нормализовать повседневную жизнь ребенка, улучшить протекание ежедневных рутин, увеличить собственную активность ребенка и его вовлеченность.

- Улучшить развитие ребенка: помочь ребенку развить способность воспринимать и понимать самого себя и окружающий мир, переживать эмоции, двигаться, совершать социальные эксперименты.

- Включить ребенка в социальные взаимодействия с другими людьми, расширить его социальную жизнь.

В основе концепции базальной стимуляции лежат следующие научные теории

- Теория Ж. Пиаже о наличии различных форм взаимодействия ребенка и среды в процессе его когнитивного развития. Нельзя утверждать, что развитие, которого достиг ребенок, есть его верхняя граница, у каждого ребенка есть потенциал развития, важно помнить о наличии этого потенциала и строить общение с ребенком, постоянно развивая его.

- Теория нейронов, ожидающих стимуляции: развитие какого-либо анализатора (зрение, слух, осязание) или умения (навыка) происходит только тогда, когда в мозг ребенка поступает достаточно информации (стимуляции) для формирования соответствующих цепочек нервных клеток и развития областей мозга. В случае, когда ребенок не получает достаточной стимуляции, нейроны погибают, новые навыки не появляются.

- Теория о формировании двигательных навыков, которая также лежит в основе Бобат-терапии «проторить тропинку и сделать из нее дорогу». Считается, что, если взрослый совершает движение той или иной частью тела ребенка, мозг составляет цепочку, частое повторение которой приводит к её устойчивости. Когда цепочка образовалась, то это движение может выполняться самостоятельно, как только другой человек его начинает. В последствии возможно появление движения по собственной инициативе.

В настоящее время концепция базальной стимуляции получила свое развитие и обогащена идеей «целостности». Идея целостности введена в концепцию для того, чтобы дистанцироваться от линейности или фрагментарности в восприятии человека. Понятие целостность также относится к тому, что мы рассматриваем в качестве приоритета при оказании помощи человеку – не дефицит или болезнь, а человека в целом.

Разберем подробнее идею целостности

Человек как личность представляет собой сложную систему, с внутренними элементами, подсистемами и их взаимосвязями. Также он находится во взаимодействии с системой окружающего мира, элементы которой влияют на него в целом и на отдельные части. То есть человек, представляя собой систему, одновременно вовлечен во внутренние и внешние взаимодействия.

Разные области в человеке тесно переплетены и характеризуются постоянными взаимодействиями. Человек одновременно проживает и перерабатывает информацию из разных областей. Например, во время врачебной манипуляции когнитивная информация, передаваемая врачом, смешивается с телесным опытом, характеризующимся болью и в то же время человек получает социальный опыт того, как врач доносит свое сообщение. Одновременно активизируются и другие области, которые влияют на всю ситуацию в целом.

Рассмотрим довольно показательный пример. Медицинская сестра, которая осуществляет уход за ребенком, ежедневно осуществляет гигиеническую процедуру «полоскать рот». Она молча подходит к ребенку, вставляет трубочку ему в рот и подает туда жидкость для полоскания, придерживая сомкнутыми губы. Ребенок всякий раз, когда медсестра подходит к нему, сжимает губы так, что вставить трубочку становится практически невозможно. Какие области здесь взаимодействуют: восприятие другого человека, неприятные телесные ощущения, связанные с ним, страх, память, собственные движения. Другая медсестра говорит с ребенком, дает прикоснуться рукой к трубочке и жидкости, помогает понюхать и попробовать ее на вкус, и ребенок открывает рот, держит губами трубочку, улыбается и даже немного балуется. То есть человеческая деятельность — это всегда живой процесс, происходящий на основе внутреннего и внешнего обмена информацией.

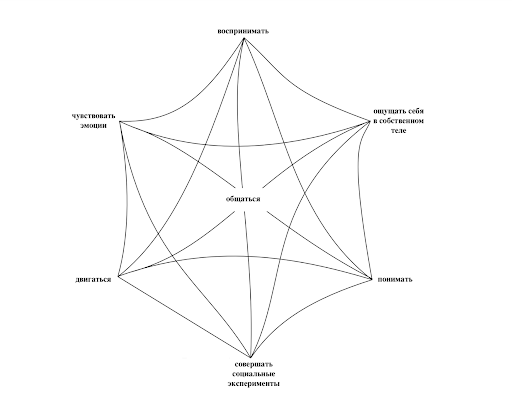

Схематично идея целостности в концепции базальной стимуляции выглядит следующим образом. Вся активность человека представлена в виде гексагона (шестиугольника). При этом в современной модели гексагона, которую предложила Урсула Хаупт вместо прямых линий и углов используются гибкие линии, а вместо существительных, таких как «восприятие», «социальный опыт», «общение» используются глаголы. Оказалось, что использование существительных создает очень статичное представление целого в то время, как человек всегда совершает активность, посредством которой он воспринимает, общается, переживает.

Разные области в человеке тесно переплетены и характеризуются постоянными взаимодействиями. Человек одновременно проживает и перерабатывает информацию из разных областей. Например, во время врачебной манипуляции когнитивная информация, передаваемая врачом, смешивается с телесным опытом, характеризующимся болью и в то же время человек получает социальный опыт того, как врач доносит свое сообщение. Одновременно активизируются и другие области, которые влияют на всю ситуацию в целом.

Рассмотрим довольно показательный пример. Медицинская сестра, которая осуществляет уход за ребенком, ежедневно осуществляет гигиеническую процедуру «полоскать рот». Она молча подходит к ребенку, вставляет трубочку ему в рот и подает туда жидкость для полоскания, придерживая сомкнутыми губы. Ребенок всякий раз, когда медсестра подходит к нему, сжимает губы так, что вставить трубочку становится практически невозможно. Какие области здесь взаимодействуют: восприятие другого человека, неприятные телесные ощущения, связанные с ним, страх, память, собственные движения. Другая медсестра говорит с ребенком, дает прикоснуться рукой к трубочке и жидкости, помогает понюхать и попробовать ее на вкус, и ребенок открывает рот, держит губами трубочку, улыбается и даже немного балуется. То есть человеческая деятельность — это всегда живой процесс, происходящий на основе внутреннего и внешнего обмена информацией.

Схематично идея целостности в концепции базальной стимуляции выглядит следующим образом. Вся активность человека представлена в виде гексагона (шестиугольника). При этом в современной модели гексагона, которую предложила Урсула Хаупт вместо прямых линий и углов используются гибкие линии, а вместо существительных, таких как «восприятие», «социальный опыт», «общение» используются глаголы. Оказалось, что использование существительных создает очень статичное представление целого в то время, как человек всегда совершает активность, посредством которой он воспринимает, общается, переживает.

Составляющие человеческой активности

Воспринимать

Воспринимать означает «быть внимательным к чему-либо», то есть направлять свое восприятие, свое внимание на что-то. В психологии в настоящее время восприятие — это активный процесс отбора, переработки и придания смысла сенсорной информации.

Сообщать или общаться

Под общением подразумеваются все вербальные и невербальные действия человека, независимо от того, включают ли они использование знаков, которые используются всеми людьми, для передачи того, что может быть понято и разделено разными людьми. Общаться – значит выражать себя, записывать то, что было высказано, и пытаться понять сообщение. Обычно люди для общения используют вербальный язык, но он далеко не единственный. Также возможно общение с помощью жизненно важных телесных признаков: дыхание, прикосновения, взгляд...

Двигаться

Движение – это константа в жизни человека. Уже во внутриутробной жизни мы наблюдаем очень ранние простые движения, а позже, после рождения, более сложные действий. Движение позволяет человеку перемещаться в пространстве: это и есть мобильность. Движение позволяет прикасаться, ориентироваться и, конечно же, модифицировать объект или его движение. Способность двигаться является одной из важнейших характеристик человека. Любое ограничение этого навыка воспринимается как большое разочарование. Движение также выражается через дыхание, пищеварение, кровообращение – это телесные действия, связанные с движением. Таким образом, люди всегда находятся в движении. Полностью неподвижное положение возможно только в течение коротких мгновений. Человек должен постоянно находиться в движении, чтобы поддерживать телесное равновесие.

Ощущать собственное тело – ощущение себя в собственном теле

Человек воспринимает мир через свое тело, он общается со своим телом и через него, но в то же время он также воспринимает свое тело как некий «объект». Человек чувствует тело, направляет его, останавливаем, приводит его в движение, чувствует его границы и изменения. Мы предполагаем, что тело само запоминает воспоминания, связанные с болью, радостью, исцеляющим прикосновением или агрессивными действиями. Организм может постоянно реактивировать эти воспоминания. В ситуациях, которые глубоко влияют на нас, эти телесные воспоминания могут легко пробудиться. Они не могут быть восстановлены немедленно, добровольно. Человек чувствует, что они «просыпаются» непроизвольно. В определенном смысле тело человека имеет некую «автономную жизнь», которая не всегда подчиняется нашей сознательной воле.

Совершать социальные эксперименты

Так называемые «социальные» навыки являются результатом всех событий, пережитых с другими людьми, которые, таким образом, стали переживаниями. Помимо простого общения с другими людьми, мы испытываем при каждой встрече близость или расстояние, близость или отталкивание, симпатию или отказ, интерес или незаинтересованность, навязчивое любопытство или уважение. Люди передают такую информацию и переживают этот опыт, нравится им это или нет. Таким образом, встреча с другим человеком – это всегда социальный опыт такого рода. Сумма этих прошлых переживаний влияет на любой новый опыт. Наш способ восприятия другого человека, наш текущий опыт всегда окрашен тем, что мы пережили в прошлом.

Чувствовать эмоции

Эмоции можно описать как окраску текущего опыта человека. Мы не живем нейтрально, мы не общаемся нейтрально, мы не встречаемся с другими людьми нейтрально, даже если нам этого хочется. Ситуация всегда «окрашена». Она приобретает приятный или неприятный характер, она становится пленительной или скучной, она возбуждает или успокаивает, она беспокоит, она привлекает или отталкивает. Чем интенсивнее эта окраска, чем больше мы занимаем позицию, тем больше воспоминаний, связанных с этой ситуацией, сохраняются. Очень сильные чувства полностью пронизывают ситуацию, очень сильно влияют на восприятие, возможно, даже препятствуют общению, и даже могут стать чисто телесным переживанием, например, быть «замороженным», и поэтому эти чувства также могут модифицировать наше двигательное поведение. Эмоции окрашивают жизнь, хотя эмоции иногда могут быть очень «серыми».

Понимать

Человеческие навыки познания относятся к пониманию, к сложным навыкам создания отношений между вещами, к деланию из них выводов, к выведению законов, которые будут перенесены на новые ситуации. Для этого необходим опыт, знания, оценки и ссылки на предыдущее обучение. Эта способность к пониманию, конечно, более или менее выражена в зависимости от человека, но потребность понимать ситуации, сообщения, а также самого себя - является частью человеческой природы. Акт «осмысления» играет особую роль в восприятии, в то время как он является сутью процесса понимания. Важно придать смысл ситуации, встрече, интегрировать ее в приобретенное понимание мира и таким образом создать относительно логическую преемственность в глобальном понимании мира. Такое понимание может существовать на самых разных уровнях. Конечно, у высокообразованного человека могут быть и другие возможности для понимания, чем у человека, который, казалось бы, живет в очень простом мире. Люди с бодрствующим умом понимают иначе, чем больные и несколько дезориентированные люди, которые лежат на кровати. Но и те, и другие стремятся понять, то есть интегрировать переживаемое в понятный контекст.

Воспринимать означает «быть внимательным к чему-либо», то есть направлять свое восприятие, свое внимание на что-то. В психологии в настоящее время восприятие — это активный процесс отбора, переработки и придания смысла сенсорной информации.

Сообщать или общаться

Под общением подразумеваются все вербальные и невербальные действия человека, независимо от того, включают ли они использование знаков, которые используются всеми людьми, для передачи того, что может быть понято и разделено разными людьми. Общаться – значит выражать себя, записывать то, что было высказано, и пытаться понять сообщение. Обычно люди для общения используют вербальный язык, но он далеко не единственный. Также возможно общение с помощью жизненно важных телесных признаков: дыхание, прикосновения, взгляд...

Двигаться

Движение – это константа в жизни человека. Уже во внутриутробной жизни мы наблюдаем очень ранние простые движения, а позже, после рождения, более сложные действий. Движение позволяет человеку перемещаться в пространстве: это и есть мобильность. Движение позволяет прикасаться, ориентироваться и, конечно же, модифицировать объект или его движение. Способность двигаться является одной из важнейших характеристик человека. Любое ограничение этого навыка воспринимается как большое разочарование. Движение также выражается через дыхание, пищеварение, кровообращение – это телесные действия, связанные с движением. Таким образом, люди всегда находятся в движении. Полностью неподвижное положение возможно только в течение коротких мгновений. Человек должен постоянно находиться в движении, чтобы поддерживать телесное равновесие.

Ощущать собственное тело – ощущение себя в собственном теле

Человек воспринимает мир через свое тело, он общается со своим телом и через него, но в то же время он также воспринимает свое тело как некий «объект». Человек чувствует тело, направляет его, останавливаем, приводит его в движение, чувствует его границы и изменения. Мы предполагаем, что тело само запоминает воспоминания, связанные с болью, радостью, исцеляющим прикосновением или агрессивными действиями. Организм может постоянно реактивировать эти воспоминания. В ситуациях, которые глубоко влияют на нас, эти телесные воспоминания могут легко пробудиться. Они не могут быть восстановлены немедленно, добровольно. Человек чувствует, что они «просыпаются» непроизвольно. В определенном смысле тело человека имеет некую «автономную жизнь», которая не всегда подчиняется нашей сознательной воле.

Совершать социальные эксперименты

Так называемые «социальные» навыки являются результатом всех событий, пережитых с другими людьми, которые, таким образом, стали переживаниями. Помимо простого общения с другими людьми, мы испытываем при каждой встрече близость или расстояние, близость или отталкивание, симпатию или отказ, интерес или незаинтересованность, навязчивое любопытство или уважение. Люди передают такую информацию и переживают этот опыт, нравится им это или нет. Таким образом, встреча с другим человеком – это всегда социальный опыт такого рода. Сумма этих прошлых переживаний влияет на любой новый опыт. Наш способ восприятия другого человека, наш текущий опыт всегда окрашен тем, что мы пережили в прошлом.

Чувствовать эмоции

Эмоции можно описать как окраску текущего опыта человека. Мы не живем нейтрально, мы не общаемся нейтрально, мы не встречаемся с другими людьми нейтрально, даже если нам этого хочется. Ситуация всегда «окрашена». Она приобретает приятный или неприятный характер, она становится пленительной или скучной, она возбуждает или успокаивает, она беспокоит, она привлекает или отталкивает. Чем интенсивнее эта окраска, чем больше мы занимаем позицию, тем больше воспоминаний, связанных с этой ситуацией, сохраняются. Очень сильные чувства полностью пронизывают ситуацию, очень сильно влияют на восприятие, возможно, даже препятствуют общению, и даже могут стать чисто телесным переживанием, например, быть «замороженным», и поэтому эти чувства также могут модифицировать наше двигательное поведение. Эмоции окрашивают жизнь, хотя эмоции иногда могут быть очень «серыми».

Понимать

Человеческие навыки познания относятся к пониманию, к сложным навыкам создания отношений между вещами, к деланию из них выводов, к выведению законов, которые будут перенесены на новые ситуации. Для этого необходим опыт, знания, оценки и ссылки на предыдущее обучение. Эта способность к пониманию, конечно, более или менее выражена в зависимости от человека, но потребность понимать ситуации, сообщения, а также самого себя - является частью человеческой природы. Акт «осмысления» играет особую роль в восприятии, в то время как он является сутью процесса понимания. Важно придать смысл ситуации, встрече, интегрировать ее в приобретенное понимание мира и таким образом создать относительно логическую преемственность в глобальном понимании мира. Такое понимание может существовать на самых разных уровнях. Конечно, у высокообразованного человека могут быть и другие возможности для понимания, чем у человека, который, казалось бы, живет в очень простом мире. Люди с бодрствующим умом понимают иначе, чем больные и несколько дезориентированные люди, которые лежат на кровати. Но и те, и другие стремятся понять, то есть интегрировать переживаемое в понятный контекст.

Вернемся еще раз к понятию «целостность»

Модель шестиугольника показывает, что каждая область компетенции постоянно связана с другими областями, влияет на них и в то же время находится под их влиянием. Не существует такого понятия, как «изолированная» деятельность, она всегда «связана», можно сказать «системна». Место, занимаемое каждой областью, взаимозаменяемо.

Область в центре может быть заменена на любую другую область. Область в центре можно просто рассматривать как элемент, на котором сейчас сосредоточен человек, его текущее беспокойство. Наша способность фокусироваться на одном элементе ограничена во времени, и из-за этого область, размещенная в центре, может измениться в любой момент и быть заменена другой областью, как показано в следующем примере:

Мы не всегда можем по своему намерению и свободной воле полностью сосредоточиться на одной области. Конечно, было бы неплохо, если бы, например, в школе или университете можно было полностью сосредоточиться на понимании (в фокусе область «понимание»). Но наше тело напоминает нам о том, что мы слишком долго сидим или что вентиляция помещения становится недостаточной (зона «ощущения собственного тела» находится в центре). Наши чувства окрашивают то, что мы слышим, например, если преподаватель не сочувствует нам, или, если общение с соседом беспокоит нас, или становится все более и более важным, так что мы больше не можем слушать учителя (область «эмоции» находится в центре).

Таким образом, мы видим, что во всех ситуациях ребенок переживает области компетенций одновременно, но не одинаково. Это же относится не только к детям, к которым обращаются педагоги, терапевты или воспитатели, но и к самим специалистам. Кроме того, когда они действуют с опорой на понятие «целостности», они не всегда могут определить, не пробуждает ли их, по существу, коммуникативная деятельность в другом человеке предыдущий телесный опыт или, возможно, реактивирует тот или иной социальный опыт, приятный или неприятный. Поэтому специалисту также важно воспринимать себя как глобальную систему, характеризующуюся множеством взаимодействий, находящихся в постоянном обмене, с небольшим количеством стабильных и неизменных элементов.

При взаимодействии с любым другим человеком важно осознавать, что встречаются две глобальные системы. Нельзя быть уверенным, что область в центре (центральная проблема) одинакова для обоих людей. В этом случае мы могли бы говорить об асимметричном диалоге или взаимодействии, а также о симметричном диалоге или взаимодействии, если центральная область двух людей идентична.

Еще больше полезных материалов найдете в нашем Телеграме

Область в центре может быть заменена на любую другую область. Область в центре можно просто рассматривать как элемент, на котором сейчас сосредоточен человек, его текущее беспокойство. Наша способность фокусироваться на одном элементе ограничена во времени, и из-за этого область, размещенная в центре, может измениться в любой момент и быть заменена другой областью, как показано в следующем примере:

Мы не всегда можем по своему намерению и свободной воле полностью сосредоточиться на одной области. Конечно, было бы неплохо, если бы, например, в школе или университете можно было полностью сосредоточиться на понимании (в фокусе область «понимание»). Но наше тело напоминает нам о том, что мы слишком долго сидим или что вентиляция помещения становится недостаточной (зона «ощущения собственного тела» находится в центре). Наши чувства окрашивают то, что мы слышим, например, если преподаватель не сочувствует нам, или, если общение с соседом беспокоит нас, или становится все более и более важным, так что мы больше не можем слушать учителя (область «эмоции» находится в центре).

Таким образом, мы видим, что во всех ситуациях ребенок переживает области компетенций одновременно, но не одинаково. Это же относится не только к детям, к которым обращаются педагоги, терапевты или воспитатели, но и к самим специалистам. Кроме того, когда они действуют с опорой на понятие «целостности», они не всегда могут определить, не пробуждает ли их, по существу, коммуникативная деятельность в другом человеке предыдущий телесный опыт или, возможно, реактивирует тот или иной социальный опыт, приятный или неприятный. Поэтому специалисту также важно воспринимать себя как глобальную систему, характеризующуюся множеством взаимодействий, находящихся в постоянном обмене, с небольшим количеством стабильных и неизменных элементов.

При взаимодействии с любым другим человеком важно осознавать, что встречаются две глобальные системы. Нельзя быть уверенным, что область в центре (центральная проблема) одинакова для обоих людей. В этом случае мы могли бы говорить об асимметричном диалоге или взаимодействии, а также о симметричном диалоге или взаимодействии, если центральная область двух людей идентична.

Еще больше полезных материалов найдете в нашем Телеграме