Раньше в общественном сознании логопед ассоциировался исключительно с коррекцией нарушений звукопроизношения. Сейчас первое место постепенно, но уверенно занимают запросы по «запуску речи». В случае безречевого ребёнка логопед не всегда является ведущим специалистом, но вот с нарушениями звукопроизношения зачастую может разобраться только он. В этом материале обобщим знания о нарушении звуков, обратимся к последним научным данным в области диагностики и коррекции.

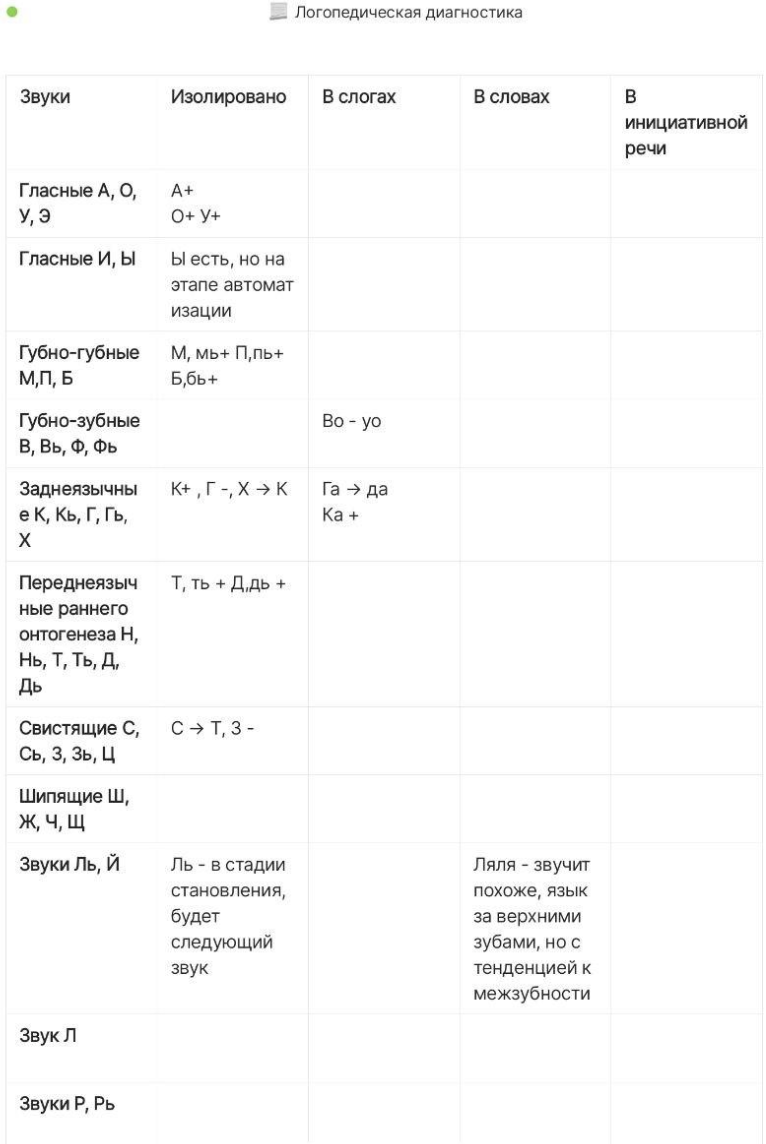

Для того чтобы провести диагностику нарушений звукопроизношения, первое, что необходимо иметь логопеду, — это удобную таблицу звуков проверяемого языка. Что значит удобная? В ней должно быть много места для заметок. У меня (автор статьи, логопед Ершова Екатерина) такой электронный вариант:

Для того чтобы провести диагностику нарушений звукопроизношения, первое, что необходимо иметь логопеду, — это удобную таблицу звуков проверяемого языка. Что значит удобная? В ней должно быть много места для заметок. У меня (автор статьи, логопед Ершова Екатерина) такой электронный вариант:

Опытные логопеды могут сделать выводы о звукопроизношении ребёнка, проанализировав его спонтанную речь, ещё во время знакомства. Тем не менее качественный материал для дальнейшего анализа важно получить с помощью полного обследования звуков. Обычно его производят с помощью готовых логопедических альбомов (например, О. Б. Иншаковой). Во время обучения в университете мы создавали собственные альбомы, подбирая слова на каждый звук, так как даже в самых популярных альбомах могут встречаться ошибки. Например, такие, как проверка звука [Б] в слове «лоб». Согласно «закону конца слова» шумные звонкие согласные оглушаются в позиции в конце слова, то есть вместо звука [Б] мы проверим звук [П]. Подобных фонетических ошибок позволит избежать составление собственного альбома для обследования, где слова будут подобраны исходя не из позиции звука в слове (в начале, в середине, в конце), а исходя из его места относительно ударения (предударная, ударная, заударная позиции).

Какие нарушения мы можем выявить во время исследования?

Для начала, ребёнок может просто пропускать какой-то звук, например, вместо слова «ваза» говорить «ваа». В случае, если ребёнок младше 4,5 лет, это может быть физиологической нормой. Для того чтобы понимать, допустим ли пропуск в данном возрасте, важно знать онтогенез звукопроизношения. Эти данные легко найти в интернете.

Если звук пропускается в слове, логопед может «спуститься» ниже и проверить, может ли ребёнок произнести звук в словах или изолированно. Если звук уже должен появиться, но его нет, логопед выписывает себе эти данные для того, чтобы позже, собрав результаты всех диагностических проб, понять механизм нарушения.

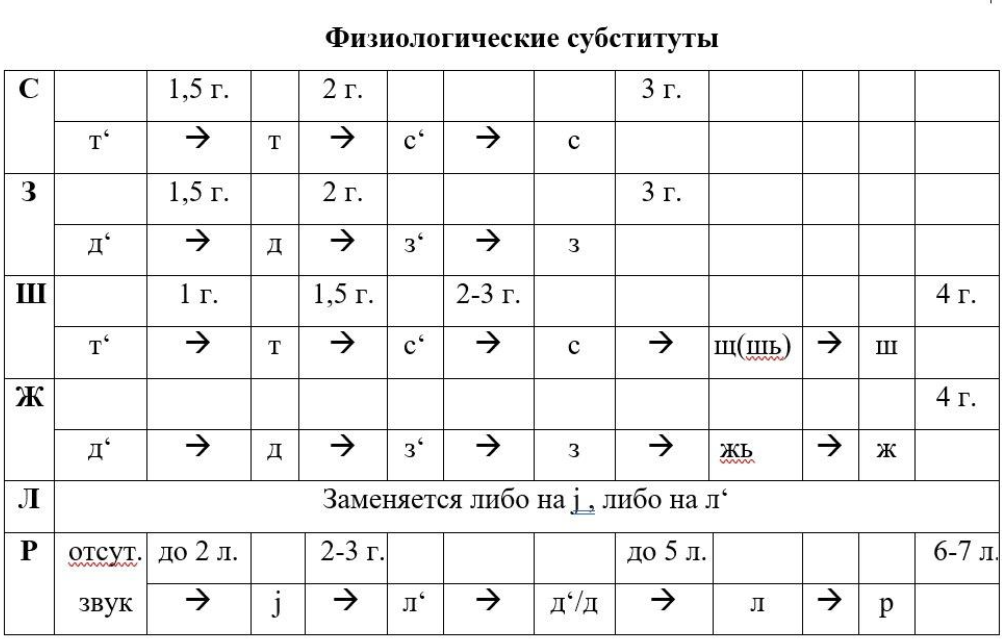

Также звук может заменяться на другой, например, вместо слова «шапка» ребёнок говорит «сяпка». У сложных звуков русского языка (свистящие, шипящие, соноры) есть установленная последовательность звуков-заменителей (физиологических субститутов), которые характерны для каждого возраста. Например, для звука [С] нормален цикл замен сначала на звук [т'], затем на [т], затем на [с']. С физиологическими субститутами вы можете познакомиться в таблице ниже:

Если звук пропускается в слове, логопед может «спуститься» ниже и проверить, может ли ребёнок произнести звук в словах или изолированно. Если звук уже должен появиться, но его нет, логопед выписывает себе эти данные для того, чтобы позже, собрав результаты всех диагностических проб, понять механизм нарушения.

Также звук может заменяться на другой, например, вместо слова «шапка» ребёнок говорит «сяпка». У сложных звуков русского языка (свистящие, шипящие, соноры) есть установленная последовательность звуков-заменителей (физиологических субститутов), которые характерны для каждого возраста. Например, для звука [С] нормален цикл замен сначала на звук [т'], затем на [т], затем на [с']. С физиологическими субститутами вы можете познакомиться в таблице ниже:

Таким образом, мы встречаемся с заменой звука в тех случаях, когда нужного звука нет в произносительном арсенале ребёнка. Если же ребёнок меняет местами звуки, которые уже есть у него в речи, например, вместо «шапки» говорит «сяпка», а вместо «сидеть» — «шидеть», мы имеем дело с смешением. Его реже можно встретить в норме, оно является физиологичным в том случае, если ребёнок только научился произносить новый звук и находится на этапе дифференциации с другими схожими звуками. Если этот период длится больше нескольких недель, скорее всего, мы имеем дело с нарушением.

Если три предыдущих типа нарушений звукопроизношения — пропуски, замены и смешения — могут встречаться в норме, то такой тип нарушений звукопроизношения, как искажение, всегда указывает на патологию. В таком случае мы слышим, что ребёнок произносит звук, но он слышится «смазанно», «нечетко» или даже «грязно» — то есть с примесью лишних шумов. Искажение может быть малоразличимым на слух, но портить общее впечатление от речи и быть видным при артикуляции, например, если речь идёт про межзубное произнесение свистящих звуков, артикуляция которых в норме происходит за нижними зубами.

Если три предыдущих типа нарушений звукопроизношения — пропуски, замены и смешения — могут встречаться в норме, то такой тип нарушений звукопроизношения, как искажение, всегда указывает на патологию. В таком случае мы слышим, что ребёнок произносит звук, но он слышится «смазанно», «нечетко» или даже «грязно» — то есть с примесью лишних шумов. Искажение может быть малоразличимым на слух, но портить общее впечатление от речи и быть видным при артикуляции, например, если речь идёт про межзубное произнесение свистящих звуков, артикуляция которых в норме происходит за нижними зубами.

А что дальше?

Дальше самый интересный этап работы. Когда логопед проводит диагностику, он собирает данные о работе разных систем и подсистем организма: мышлении, моторике, слухе, фонематическом восприятии, а также изучает анамнез ребенка. Это делается для того, чтобы понять механизм нарушения звуков.

В случае, если при обследовании артикуляционной моторики (пробы «подними язык вверх», «высуни язык», «надуй щеки» и др.) была выявлена низкая амплитуда и сила движений или невозможность их сделать вследствие «слабости» мышц, в анамнезе в детстве мы видим патологический гипертонус, а в речи мы слышим 80% искажений, это неминуемо приведёт логопеда к диагностической гипотезе: дизартрия.

В случае обнаружения смешений звуков в речи сразу возникает две гипотезы: нарушение фонематического восприятия или нарушение чувствительности органов артикуляции. Для того чтобы утвердить одну из них (или обе), логопед проводит пробы на соматогнозис («покажи, где губы, где верхние зубы, брови») и на фонематическое различение смешиваемых звуков.

На этом этапе логопед должен выписать в %, сколько в речи ребёнка представлено типов звуковых ошибок. Например, из всех ошибок ребёнка 80% — это искажения, и 20% — замены. Это нужно для того, чтобы сопоставить полученные данные с данными, полученными учёными при изучении различных речевых нарушений. Например, в книге Е.Н. Винарской «Дизартрия» описано, при каких видах дизартрии какие типы нарушений звуков характерны. То же описано в книге А.Н. Корнева «Основы логопатологии» для разных видов синдрома артикуляционной диспраксии. Этот этап часто опускается, но важен при сложных случаях, в которых непонятно, как выстраивать коррекционную работу.

В случае, если при обследовании артикуляционной моторики (пробы «подними язык вверх», «высуни язык», «надуй щеки» и др.) была выявлена низкая амплитуда и сила движений или невозможность их сделать вследствие «слабости» мышц, в анамнезе в детстве мы видим патологический гипертонус, а в речи мы слышим 80% искажений, это неминуемо приведёт логопеда к диагностической гипотезе: дизартрия.

В случае обнаружения смешений звуков в речи сразу возникает две гипотезы: нарушение фонематического восприятия или нарушение чувствительности органов артикуляции. Для того чтобы утвердить одну из них (или обе), логопед проводит пробы на соматогнозис («покажи, где губы, где верхние зубы, брови») и на фонематическое различение смешиваемых звуков.

На этом этапе логопед должен выписать в %, сколько в речи ребёнка представлено типов звуковых ошибок. Например, из всех ошибок ребёнка 80% — это искажения, и 20% — замены. Это нужно для того, чтобы сопоставить полученные данные с данными, полученными учёными при изучении различных речевых нарушений. Например, в книге Е.Н. Винарской «Дизартрия» описано, при каких видах дизартрии какие типы нарушений звуков характерны. То же описано в книге А.Н. Корнева «Основы логопатологии» для разных видов синдрома артикуляционной диспраксии. Этот этап часто опускается, но важен при сложных случаях, в которых непонятно, как выстраивать коррекционную работу.

Как исправить звуки?

В первую очередь, понять, в чём механизм их нарушения: установить синдромологический диагноз, то есть объединить симптомы (вялость мышц, искажение звуков, плохая мелкая моторика) в синдром (дизартрия). В современной практике многие клинические случаи объединяют в себе несколько синдромов: дизартрия+ диспраксия, диспраксия+ алалия, нарушение фонематики + диспраксия. Это обосновывает необходимость междисциплинарной работы с физическими терапевтами, специалистами по сенсорной интеграции, врачами. Важно распределить время коррекции так, чтобы 80% времени воздействовать на самую «дефицитную» структуру. В случае с дизартрией это будет обучение произвольному управлению мышцами, в случае афферентной диспраксии — улучшение чувствительности органов артикуляции, в случае эфферентной диспраксии — обучение моторному планированию ит.д.

В отечественной логопедии есть отработанная десятилетиями структура постановки и автоматизации звуков, которая описана в учебниках по логопедии. Тем не менее она часто плохо работает с ранним возрастом, детьми с аутизмом и интеллектуальными снижениями, так как требует высокого уровня произвольной деятельности и мотивации. Вопреки традиционному «онтогенетическому» принципу звукопостановки, где мы опираемся на последовательность появления звуков у нормотипичного ребёнка, в случае с перечисленными категориями детей я часто использую принцип постановки по месту образования звука. Приведу пример из практики: ребёнок пропускает первые звуки в словах «бумага», «пойдем», «потом», «молоток», и это звучит как «умага», «айдем», «атом» и «ататок». Во-первых, при диагностике был выявлен неправильный прикус, который может являться механизмом нарушения, так как верхняя челюсть настолько выдвинута вперед, что губам просто неудобно делать смычку. Параллельно с работой ортодонта, вместо того, чтобы по отдельности автоматизировать звуки [м],[п],[б], я акцентирую внимание ребенка на том, что его губы должны смыкаться, и тренирую это положение в самых употребляемых словах в его жизни. Это ещё один важный принцип выбора звуков для постановки для детей, которые имеют множественные нарушения: эти звуки должны качественно повлиять на его жизнь. В таком случае я анализирую словарь, который уже есть у ребенка, места, в которых он любит бывать, людей, с которыми ему нужно общаться. Исходя из этого, совместно с родителями, опекунами или уже взрослым ребёнком мы подбираем базовый необходимый словарь, который ребёнку нужен везде и со всеми, а также тот словарь, который нужен человеку, чтобы его поняли в экстренной ситуации (стой, туда, это (лекарство)) и другие. Именно из этих слов мы будем выбирать звуки для постановки и автоматизации, а остальные сообщения передавать через печатание.

Такому адаптивному отношению к звукопостановке меня обучили специалисты PROMPT-института. PROMPT — это метод для автоматизации звуков, который хорош своей универсальностью (он даёт хорошие результаты при работе и с дизартрией, и с диспраксией) и глубоким подходом к анализу механизмов нарушений. Более подробно мы рассказывали о нем в серии вебинаров про метод PROMT.

Несмотря на рутинность, звукопостановка это творческий процесс, который требует большого объема знаний из разных областей. Надеюсь, после прочтения статьи их стало больше. Успехов в работе!

Еще больше полезных материалов найдете в нашем Телеграме

В отечественной логопедии есть отработанная десятилетиями структура постановки и автоматизации звуков, которая описана в учебниках по логопедии. Тем не менее она часто плохо работает с ранним возрастом, детьми с аутизмом и интеллектуальными снижениями, так как требует высокого уровня произвольной деятельности и мотивации. Вопреки традиционному «онтогенетическому» принципу звукопостановки, где мы опираемся на последовательность появления звуков у нормотипичного ребёнка, в случае с перечисленными категориями детей я часто использую принцип постановки по месту образования звука. Приведу пример из практики: ребёнок пропускает первые звуки в словах «бумага», «пойдем», «потом», «молоток», и это звучит как «умага», «айдем», «атом» и «ататок». Во-первых, при диагностике был выявлен неправильный прикус, который может являться механизмом нарушения, так как верхняя челюсть настолько выдвинута вперед, что губам просто неудобно делать смычку. Параллельно с работой ортодонта, вместо того, чтобы по отдельности автоматизировать звуки [м],[п],[б], я акцентирую внимание ребенка на том, что его губы должны смыкаться, и тренирую это положение в самых употребляемых словах в его жизни. Это ещё один важный принцип выбора звуков для постановки для детей, которые имеют множественные нарушения: эти звуки должны качественно повлиять на его жизнь. В таком случае я анализирую словарь, который уже есть у ребенка, места, в которых он любит бывать, людей, с которыми ему нужно общаться. Исходя из этого, совместно с родителями, опекунами или уже взрослым ребёнком мы подбираем базовый необходимый словарь, который ребёнку нужен везде и со всеми, а также тот словарь, который нужен человеку, чтобы его поняли в экстренной ситуации (стой, туда, это (лекарство)) и другие. Именно из этих слов мы будем выбирать звуки для постановки и автоматизации, а остальные сообщения передавать через печатание.

Такому адаптивному отношению к звукопостановке меня обучили специалисты PROMPT-института. PROMPT — это метод для автоматизации звуков, который хорош своей универсальностью (он даёт хорошие результаты при работе и с дизартрией, и с диспраксией) и глубоким подходом к анализу механизмов нарушений. Более подробно мы рассказывали о нем в серии вебинаров про метод PROMT.

Несмотря на рутинность, звукопостановка это творческий процесс, который требует большого объема знаний из разных областей. Надеюсь, после прочтения статьи их стало больше. Успехов в работе!

Еще больше полезных материалов найдете в нашем Телеграме